↓購入はコチラ↓(本ページはアフィリエイト広告を掲載しています)

人の生き方、世間の価値観を考えさせられる一冊です。読了後は、とても複雑な気持ちになっていました。ほとんどコンビニ内でストーリーがすすみ、大きな事件が起こるわけではないのに、引きこまれ、一気に読めます。

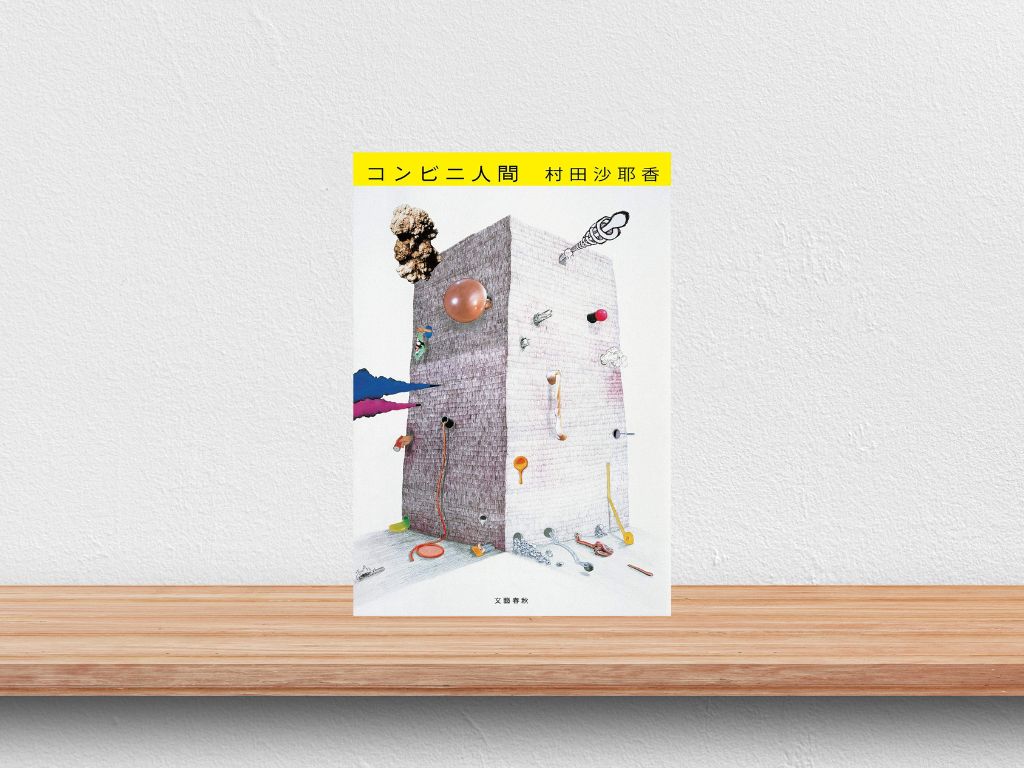

あらすじ

36歳未婚、彼氏なし。コンビニのバイト歴18年目の古倉恵子。

出典:Amazon商品ページ

日々コンビニ食を食べ、夢の中でもレジを打ち、

「店員」でいるときのみ世界の歯車になれる――。

「いらっしゃいませー!!」

お客様がたてる音に負けじと、今日も声を張り上げる。

ある日、婚活目的の新入り男性・白羽がやってきて、

そんなコンビニ的生き方は恥ずかしい、と突きつけられるが……。

感想(ネタバレ無し)

主人公の女性は、幼少期から、他の人とはかなり異なる、特異な感覚の持ち主です(多くの読者の感覚とも異なると思います)。そして、主人公自身もそのことを知っていて、「普通の人」の行動を意識的に模倣することでなんとか周りから浮かないようにと生きてきました。

読んでみたらわかるのですが、主人公の目線でストーリーが進むため、読み手も彼女の感覚がきちんと理解でき、不思議とするすると読めます。そして私はこの主人公に対し、「こういう感性もあるのか…」と思いながらも、嫌悪感は全く抱きませんでした。一方、彼女の周りにいる人間(つまり世間)の無自覚な傲慢さ、人間臭さ、偏った風潮を、目の前に突きつけられた気がしました。

この本を読んで、自分はどう感じるか?自分には「無自覚な傲慢さ」は本当にないか?おすすめしたい一冊です。

さらに詳しく感想(ネタバレあり)

幼少期から、大多数の人とは違う感覚を持つ主人公。他人に共感できず、怒りや悲しみと言った感情の波もほとんどなく、小動物や赤ん坊に対しても、全く愛着めいた感情を持ちません。(幼少期には公園で死んでいた小鳥を見て、焼いて食べよう、と平然と大人たちに提案したり、泣く赤ん坊をあやす母親に、黙らせるだけなら簡単なのに大変だなぁとナイフを見つめながらぼんやり思ったり)。かといって、攻撃的な性格では全くありません。真面目な人物です。ただ感受性がかなりが乏しい。あえてレッテルを貼ると、現実の発達障害や社会不適合に通じる要素を持つのかな、と思いました(本文ではそのような記載はありません)。

でも、主人公も自分は皆と違う、と気づいており、「普通」に見られるよう喋り方、服装、表情までもを他人から模倣して演じて生活しています。彼女にとって、完璧にマニュアル通りに動けば店員の一員として認められるコンビニは居心地がいい職場でした。

主人公自身は、そのことに苦しみや辛いと言った感情は全く抱いていないのですが、36歳、未婚、アルバイトという立場で、歳を経るごとに周りから奇異な目で見られていくことに煩わしさは感じています。この主人公の、他者に対する感想がとても鋭くかかれています。例えば、「性経験はないものの、自分のセクシャリティを特に意識したこともない私は、性に無頓着なだけで、特に悩んだことはなかったが、皆、私が苦しんでいるということを前提に話をどんどん進めている。たとえ本当にそうだとしても、皆が言うようなわかりやすい形の苦悩とは限らないのに、誰もそこまで考えようとはしない。そのほうが自分たちにとってわかりやすいからそういうことにしたい、と言われている気がした。」<「コンビニ人間」出版:文藝春秋 P.32引用>

この本では、自分たちも持っているであろう無自覚な傲慢さが主人公の目を通して鋭く指摘されています。

そして、この本を読んで個人的に特に印象的だったのは、「異物は排除する」という人間の本能的な習性です。どこかで読んだのを思い出したのですが、原始時代、人間にとって「異物(見慣れない見た目や行動をもつ人)」は感染症や敵の集団である可能性が高かったため、それらを警戒し、排除する反応が生存本能として残ったという説があるそうです。現代になっても人間はこの反応を転換できていないのだな、と感じました。(白羽さんのいう縄文時代の話も、あながち間違っていないような…)

それでもやはり、現代社会では人は理性や共感でこの本能をコントロールできるようにならないといけないのでは、ともぼんやり思いました。

また、ちょっと逸れますが、現代はマニュアル化されたことしかできない人を批判する風潮もあるなあ、と。例えば子育て本とかでも、「自分の頭で考えられる子になる」といった内容が人気だったり、企業では「マニュアル通りにしか動けない人間」という批判的な言い回しが使われたり。資本主義社会なので、このような風潮になるのは仕方がないことなのかもしれませんが、そうは言っても、自分の個性に合った働き方を選択している人をあれこれ言ったり、ましてや変えようとするのは、違和感を感じます。というかむしろ主人公のように「マニュアル通りにできる」ということも一つの才能であって(どうしてもできない人もいる)、彼女のように自分に合った職場、働き方を選んでいる人が他人にとやかく言われることがないような世の中になったらいいのにな、と思いました。